D-ラーニング「畳づくり体験」

11月16日、西区役所内地域活動支援コーナー(西区糀台)にて、株式会社ヤスダの協力のもと、「畳づくり体験」が行われた。約40人の小学生とその保護者が参加した。(主催/西区役所)

このイベントは西区内の企業や大学の協力のもと実施されている「D-ラーニング」の一環として開催された。D-ラーニングの「D」は多様性を表す「Diversity(ダイバーシティ)」の頭文字。子どもの視野を広げ将来の選択肢を増やすため、小学生向けの多様なプログラムが行われている。

今回初協力の株式会社ヤスダ(西区高塚台)は三代続く畳屋。日本文化のひとつである畳に少しでも触れてほしいと、ミニ畳作りと畳のヘリを利用したくるみボタン作り体験を企画した。

まずはベースとなる畳を5種類の中から選ぶ。和紙が原料のものが4種、い草のものが1種用意されていた。現在、い草の8割は熊本県で生産されている。夏に刈り取りを行い、泥染めの工程を経て出荷される。畳一畳を作るために約5千本のい草が必要と説明があった。い草の生産は重労働なため、近年生産者が減り、後継者不足の問題もあって40年前と比べると約9割減の危機的な状況にあるという。

次に畳のヘリを数十種類の中から選んだ。伝統的な柄のほか、動物柄、花柄、干支柄、漢字柄などがあり、子どもたちは迷いながらも楽しそうに好みの柄を選んでいた。ヘリの製造は岡山県が国内シェアの大部分を占めているという。かつては岡山県も畳の一大産地だったが、生産者が減っていく中、ヘリを作る問屋だけが現在も伝統を繋いでいると話があった。

材料が揃ったところで、選んだ畳を木質ボードに張り付ける作業を行い、ヘリを大型のホチキスで固定した。子どもたちは保護者に畳を押さえてもらいながら、曲がらないよう慎重に作業を進めていった。また、畳について子どもたちに知ってもらうためのクイズも行われた。「畳は何時代から使われている?」(正解・奈良時代)や、「国産の畳の割合は?」(正解・20%)などの出題に対し、子どもたちは元気よく手を挙げていた。

母親と参加した山﨑湊翔さん(小5)は、花柄のヘリで作ったくるみボタンのヘアゴムを「ママにプレゼントする」と笑顔。母親は「一生大切にしないと」と喜んだ。西区在住の橋本あやさん(小4)は「端っこの折りたたむところが難しかった」と言い、「京都旅行の時に買った猫と狐の陶器の置物を、今日作ったミニ畳の上に飾りたい」と話した。自宅に畳がないという橋本さんは畳の匂いも気に入ったそう。

講師を務めた同社三代目の保田貴政さんは「畳の良さを知っていただくきっかけになればと、年に何度がこのようなミニ畳作りのイベントを行ったり、畳や畳のヘリを使った小物を販売したりしています。最近はコストが安い外国産の畳も増えていますが、日本文化の一つである畳を子どもたちにも知ってもらい、受け継いでもらえればうれしいです」と語った。

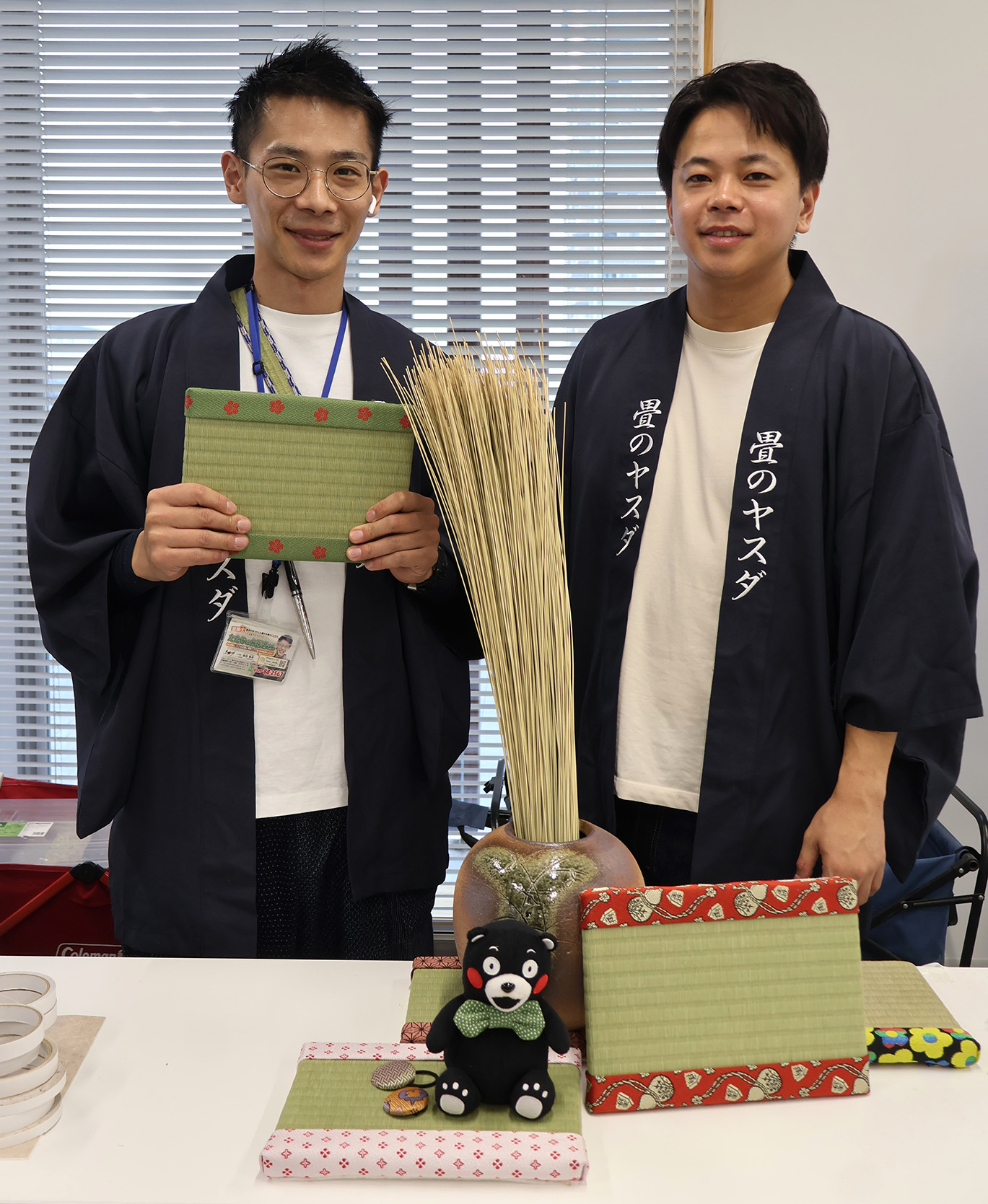

(左)保田貴政さん